ブログ

ブログ一覧

2023(令和5)年6月議会一般質問「市内中学校統一の標準服の導入について」

質問題目2、「市内中学校統一の標準服の導入について」です。市民の方からの要望を受けて、2020年6月議会でも取り上げましたが、再度質問を行います。

最初に、市の中学校の制服の現状についてですが、市内の中学校の制服をどうするかについては、以前の答弁にあったように、各中学校において、保護者代表、教職員代表で構成する制服検討委員会が設置され、生徒、保護者、教職員の意見も参考にしながら、各中学校が目指す教育方針や伝統文化等を重んじて、総合的に判断し決定されるものであると認識しています。そして、現在、県内では、福岡市、北九州市、久留米市、大野城市、太宰府市、筑後市などで市内統一の制服、標準服が導入されています。

次に、昨年末から今年にかけて市内の保護者から頂いた声をそのまま2つ紹介します。まず1人目ですが、「販売店の決め方が入札の実施も不透明なまま1社独占はおかしいと思いますし、市外の業者が独占するなら、市内のお店も含めて自由に販売できるようにすべきです。」次に、2人目ですが、「筑紫野市の中学校の制服を標準服にして、どこでも自由に買えるようにしてほしいです。今、通ってる学校は、制服を春日市まで買いに行く選択肢しかありません。福岡市のお店だったこともあり不便でした。筑紫野市に制服のお店があるのに、ゆめタウンでも市外の制服が買えるのに、春日市のみでは不便です。また、説明会の日に採寸をするのも、仕事を休まなくてならず不便です。筑紫野市だけ遅れてると思います。標準服実現をお願いします。」との事でした。

次に課題です。まず、1つ目の課題ですが、これは法的な問題ですが、2017年11月29日付で公正取引委員会が「公立中学校における制服の取引実態に関する調査について」という調査報告書を出しています。引用しますと、①制服の販売価格は、制服とシャツ等を併せた制服一式について、最も多い販売価格帯は、3万円以上3万5000円未満。②標準服を導入している自治体の平均販売価格は、導入していない自治体の平均販売価格よりも安い傾向。③学校が案内する指定販売店等が4販売店以上の場合の平均販売価格は、案内する指定販売店等が1販売店の場合の平均販売価格よりも安い傾向。④学校が制服の販売価格の決定に関与する場合の平均販売価格は、関与しない場合の平均販売価格よりも安い傾向、とのことでした。

次に、制服の取引における公正な競争の確保の手段として、学校においては、制服の取引に関与する際に、制服メーカー間及び販売店間の競争が有効に機能するよう取組が行われることを期待、とあり次の取組を上げています。具体的には、①制服メーカー及び指定販売店等の選定は、コンペ等の方法で選定する、参入希望を受け入れるなどにより指定販売店等を増やす②制服の販売価格への関与は、コンペ等において制服メーカーに求める提示価格を卸売価格にする、コンペにおいて新制服の販売価格を既存の制服の販売価格以下の価格にするよう要望する、とあります。

最後に、学校及び販売店関係者に留意事項が次のとおり述べられています。①学校は、制服の取引に関与する際、その方法によっては、制服メーカー又は販売店の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある②制服メーカー及び販売店においては、自ら独占禁止法違反行為を行う場合はもちろんのこと、学校の関与を契機として行われた行為であっても、当該行為が独占禁止法違反行為の要件に該当する場合には、直接法的責任を問われること③公正取引委員会としては、学校関係者等に対して積極的に調査結果を周知し、引き続き、学校における制服の取引の動向を注視し、独占禁止法に違反する行為に対しては厳正に対処、とあります。私は、公正取引委員会の指摘事項については、市としても可能な限り最大限の配慮が必要、と考えています。

次に、2つ目の課題ですが、まず経済的な負担の面です。現在、学校ごとに制服を導入しているためデザインもばらばらで、価格に差があります。そのため、市内で引っ越しをした場合でも、中学校が変われば制服を買い直さなければなりません。また、学校の生徒数にばらつきがあるため、バザーなどでお下がりを買おうとしても、生徒数の多い学校では手に入りやすく、生徒数の少ない学校では手に入りにくいです。ちなみに太宰府市では、制服リレー活動としてリユース活動の取組みが行われています。

また、現在の市の就学援助ですが、制服の購入などの新入学用品費は6万3000円支給されます。制服だけでなくクラブ活動のユニホームなどまで導入するとなると、軽く10万円以上の費用がかかり、「貧困家庭の子どもは好きな部活をするなと言われているように思える」という声もあり、制服に加えて部活動の費用もかかることを考えると経済的負担は重いと言わざるを得ません。

3つ目の課題ですが、制服のデザインや機能面です。現在市内にLGBTQ、性的少数者の子どもがいますが、やはりその中でトランスジェンダーの子どもが悩んでいるのが、自分の心の性と違う制服を着なければならないのが非常に苦痛であるということです。性的少数者の差別や偏見をなくし相互理解を深めるために、市としてまずできることを行うべきではないでしょうか。この点、女子スラックスの導入を拡大したことは関係した方の努力を高く評価します。

課題を整理しますと、①法的な問題があること、②各中学校の制服の仕様が異なるため公立中学校間で価格差があり、学校の人数差のせいで制服の再利用がしにくいこと、③性的少数者の子どもに対して多様性を認めるという観点から配慮が足りないことです。

この点、学校現場から、生徒指導上、制服で各地域の学校の生徒を見分ける必要があるとの指摘があります。しかし、太宰府市が行っているようにネクタイやリボン、名札などで見分けることが可能です。

私は、以上の課題が解決されるためには、市内で統一したデザインの標準服を新たに導入するべきだと考えます。市内で統一された標準服を導入することで、大量注文により制服業者からの納入価格を抑えることができるので、価格が安くなり、家計の経済的な負担を軽減することができます。そして、市内で制服が統一されるので再利用もしやすくなり、バザーなどで入手もしやすくなります。この制服の再利用は市の掲げるSDGs、持続可能な開発目標、市長が重点施策として掲げている環境に関する目標にも貢献するものです。その上、デザイン面や機能性を改善し、性的少数者への配慮などもすることができるので、良いことづくめです。

市内の中学校の校長と教育委員会で構成する標準服検討委員会は、手間はかかりますが、市の新たな支出を伴うものではなく、工夫すればすぐに行えるお金のかからない取組みです。また、過去の新聞報道でもあったように、市民の方から市への要望書も提出されていると聞いています。

そこで、質問項目1、標準服検討委員会を設置し、標準服を導入するべきではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

次に2つ目の項目です。

現状と課題ですが、今年行われた選挙の投票率ですが、市長選挙は38.43%、県議会議員選挙は34.46%、市議会議員選挙は41.85%でした。いずれも50%を下回る低投票率であり、主権者教育の重要性は増しているかと思われます。

そこで、主権者教育の一環として、市内統一の標準服を決定する際に投票を行ってはどうかといういう提案をします。いわば、「制服選択選挙」です。お隣の大野城市では、新制服デザイン投票というものが行われています。また、6月6日付のNHKニュース新潟で、「制服変更する中学校 生徒が選ぶ新デザイン選ぶファッションショー」という報道がありました。とても生徒の評判が良いものでしたので、こういった新しい取り組みを行なってはいかがでしょうか。

そこで、質問項目2、標準服導入を主権者教育に活かすべきではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

(教育部長 答弁)

市内中学校統一の標準服の導入について、第1項目と第2項目は関連がございますので、一括してご答弁いたします。制服の在り方につきましては、生徒、保護者、教員のそれぞれの立場で様々な考え方や意見があり、教育委員会が一律に決めるものではないと考えております。このようなことから、教育委員会としては、生徒、PTA、学校等の意見を聞きながら、標準服導入の必要性について検討してまいります。また、その際は主権者教育の視点を取り入れた取り組みとなるよう、併せて検討してまいります。

2023(令和5)年6月議会一般質問「筑紫野市子ども条例について」

質問題目1、「筑紫野市子ども条例について」です。2019年6月議会でも質問しましたが、市民の方からの要望で再度質問いたします。

まず、全国の現状ですが、子どもの権利に関する条例の制定について、都道府県が27団体で30条例を制定、政令指定都市では9団体が条例を制定しており、市区町村では、147団体で制定され、条例の制定が加速しています。しかし、条例で、子どもの相談・救済機関まで設置している自治体は約40程度に過ぎず、自治体によって、「子どもオンブズマン」、「子どもの権利擁護委員、権利救済委員」など名称は異なりますが、いずれも役割は同じものとなっています。

国も子どもの権利条約に基づく国連・子どもの権利委員会からの勧告を受けて、2022年6月に子ども政策の司令塔となる子ども家庭庁設置法・整備法と子ども基本法を制定しましたが、子どもの権利が守られているかを監視するための第三者機関である「子どもコミッショナー」の設置は見送られました。

そして、福岡県内の現状ですが、2006年に志免町で条例が制定されたのを始めとして、2008年に筑前町、2012年に宗像市、2017年に川崎町、2019年に古賀市、2020年に宇美町、2021年に那珂川市、2022年に田川市と合計9つの自治体で条例が制定されています。糸島市も条例制定を予定していると聞いています。

次に、市の現状ですが、市のHPにあるように、子どもたちが安心して健やかに育つことができるように、児童の権利に関する条約にあるような子どもの権利の尊重の観点から意識啓発を図るため、「筑紫野市子ども条例」が2010年に制定されており、子育て支援課を窓口として、独立した外部の子どもの相談・救済機関として「子どもの権利救済委員」が2名非常勤で配置されています。先程述べた国や全国の自治体の動向からも、この条例は、今でも先進的で素晴らしいものだと考えます。

ここで、権利救済委員の相談体制の充実にあたって、なぜ、子どもの権利救済制度が必要かについて改めて考える必要があるのではないでしょうか。子どもたちの現状を見ると、例えば不登校については、文科省が行った令和2年不登校児童生徒の実態調査では、最初に学校に行きづらいと感じ始めたきっかけのうち、小学生の1位と中学生の3位は「先生のこと」、中学生の2位が「勉強がわからない」となっています。教育を受ける権利を保障する場であるはずの学校で、勉強についていけない子どもたちがいること、また、教師との関係で学校が安心して勉強できる環境になっていないことが推察されます。現に、私が過去に不登校の児童の保護者からいくつか相談を受けていた内容で、先生との関係を上げていたのが2件ありましたので、その後この件は解決しましたが、実感にも合います。人間、合う合わないもあるのは仕方のないことなので、そのような時の調整役として、権利救済委員に相談していればよかったのでは、と考えています。

今年度もスクールソーシャルワーカーの増員について、私は今回の予算は高く評価していますが、なぜスクールソーシャルワーカーだけでなく、外部の相談機関が必要かと言う点について述べます。2020年10月から2022年8月に行われた子ども基本法制定等に向けた子ども・若者へのヒアリングで、アンケート調査を引用しますと、ある中学生が、「生徒の声を聞かず怒っている先生に対して、もっと子どもの声に耳を傾けてほしいと訴えたが、内申点に響くので諦めざるを得なかった」というものがあります。このような声からも、学校内だけではなく、独立した守秘義務を持つ権利救済機関を置くことの必要性があるといえるのではないでしょうか。

また、通常の相談窓口は、教育、医療、法律、虐待、いじめ、ヤングケアラーの問題など相談者自身が相談先を選ぶ必要性がありますが、子どもの権利救済機関への相談の場合はワンストップサービスで、「困っている場合はどんなことでも相談してね」というスタンスで子供に対して広く相談を受け付ける点が違います。例えば、いじめの相談は自分がいじめられていると認識していない場合や、もしくは認めたくないという思いもあるため、いじめの初期に相談窓口に相談することは子どもの精神的な負担が大きいですが、権利救済機関の場合は、単に、人間関係がうまくいかないなど、おおまかな内容で相談することもできます。不登校の相談であっても、教員と合わない場合や教員の不適切な対応がいじめを誘発している場合、発達障がいの子どもへの支援が不足している場合、非行やいじめ加害児童の背景に虐待がある場合など、様々な背景がある場合の包括的なアプローチが可能となります。

私も市民相談で、子どものいじめに関する相談を受けて、権利救済委員につなぎ、第三者委員会が設置されたことがあり、効果を実感しているところです。

しかし、市の権利救済制度については、残念ながら課題があります。①十分な予算がつけられておらず、常勤の相談員がいないこと。②フリーダイヤルの電話がないこと。③電話か来庁する形でしか相談できないこと。アンケート調査を行っていないので、正確な割合はわかりませんが、④子どもたちの認知度が低いこと。これは常勤の相談員を配置していないので、仕方のないことではあるのですが、⑤条例が施行された2011年~2022年度までの12年間で17件と相談件数が少ないこと、などがあります。

そこで、まず、参考に県内で一番進んでおり、評価の高い宗像市の事例を紹介します。

宗像市は、子ども条例制定後、相談室を設置し、開設初年度前半に市内の全小中学校に訪問し、全校集会や始業式、終業式など全校児童生徒が集まる機会に紙芝居やプロジェクターを使って子どもの権利や相談室についてのプレゼンテーションを行っており、工夫を凝らした活動で、開設2年で相談室の認知率が95.1%となったそうです。

参考までに資料①も併せてご覧ください。

宗像市のHPを引用しますが、令和3年度、子どもの権利相談室「ハッピークローバー」に寄せられた相談件数は179件、延べ541件で、その8割以上が子ども本人からのものでした。ここ数年、長期化するコロナ禍の影響から、子どもたちからの心身の不調に関する相談が多く寄せられており、小・中学校に相談ポストを設置する「はぴくろのお手紙相談」、Google meetアプリを活用した「はぴくろの子ども向けオンライン相談」、子どもたちが元気になれる情報を発信する「インスタグラムでの啓発」、子どもたちの思いを聴いて社会へ発信する「子ども委員会」など、情勢に合わせた活動を迅速に進めています。

宗像市では、子ども専用フリーダイヤルを作っており、子どもの権利相談員として、臨床心理士、社会福祉士、教員免許取得者の3名が相談室に常勤で配置されており、それとは別に子どもの権利救済委員が社会福祉士、教育関係者、弁護士の3名が非常勤で配置されています。事業費は、令和2年度ベースでは1449万円となっています。

引用は以上です。なお、参考として、福岡市が小中学生に配布したタブレット端末を使った相談事業を行なっていますが、これは、相談サイトを作りチャットか音声で相談するものですが、2022年度は虐待の相談が急増して130件で前年度19件に比べて6.8倍になったそうです。タブレットなら相談できる、というのが今の子どもの現状です。

ここで、次の通り提案します。

まず、1つ目ですが、宗像市のような周知の方法を行えないでしょうか。

2つ目は、専門資格を持った常勤の子どもの権利相談員を配置するべきではないでしょうか。

3つ目は、子育て支援課ではなく、専用のフリーダイヤルを設置するべきではないでしょうか。

4つ目は、小中学校のタブレットを活用した、Google meetアプリなどでのオンライン相談を導入するべきではないでしょうか。

5つ目は、以前も提案しましたが、小中学校にポストを設置し、はがきや封書などでの相談を行うべきではないでしょうか。

6つ目は、メール、FAX、札幌市や福岡県が行っているようなSNSを活用したLINE相談など検討するべきではないでしょうか。

そこで、質問項目1、今述べたような形で「子どもの権利救済委員の広報強化と相談体制を充実するべき」ではないでしょうか。想定される予算額を含めて、執行部の見解を求めます。

(健康福祉部長 答弁)

初めに、子どもの権利救済委員の広報強化についてですが、現在はホームページへの掲載の他、筑紫野市子ども条例のチラシにおいて相談窓口として掲載し、学校を通じて児童・生徒等への周知に努めております。しかしながら、相談者はほぼ保護者であり、相談件数も少なく推移しているため、今年度は子どもに接する機会の多い職種へ重点的な周知を行い、子どもへの周知につなげていくことを検討しております。

次に、子どもの権利救済委員の相談体制強化についてですが、本市で、宗像市の事業を同規模で実施した場合、人件費等のソフト面の予算のみで1,300万円程度の事業費が想定されます。今後は、先進自治体を参考に、本市の既存事業を分析し、子どもや保護者等が利用しやすい相談窓口となるよう検討してまいります。

2023(令和5)年3月議会一般質問「子育て支援について」

質問題目1、「子育て支援について」です。

先進自治体で子育て支援策で全国的に有名な兵庫県明石市では、いわゆる「5つの無料化」を実行しています。具体的には、「おむつ定期便」「18歳まで子ども医療費完全無償化」「中学校給食無償化」「第二子以降の保育料無償化」「子どもの遊び場無償化」です。最近、福岡市もこの一部の「おむつ定期便」「第二子以降の保育料無償化」を実行するという報道がされています。私は、福岡市に子育て世代が流出して税収が減ってしまうのではないかという懸念をしています。事実、最近、私の周辺の子育て世代の友人知人でこの報道を知って福岡市に引っ越しを検討している声を複数聞いており、大変な危機感を持っています。

最近、筑紫野市はあまり好ましくない出来事で全国ニュースに取り上げられる事態になりましたが、先進自治体の行っている政策を積極的に実行することで、筑紫野市のイメージを変えていく必要があるのではないかと考えています。1つ目の題目については、実際に想定をするとどうなるのか、という事も考えています。

以上の観点から質問を行います。

まず、1つ目です。

現状ですが、筑紫野市では乳幼児全戸訪問事業で、生後4カ月までの赤ちゃんがいるすべての家庭に家庭訪問を行っており、赤ちゃんの体重測定や育児相談、生後2カ月頃から始まる予防接種、乳幼児健診等の説明や、市の事業の案内をしています。今年の2月1日からは、「出産・子育て伴走型応援事業」として、経済的支援として妊娠届出後、妊婦1人あたり「出産応援給付金」として5万円、赤ちゃん訪問後、子ども1人あたり「子育て応援給付金」として5万円を現金給付する制度も始まっています。

「出産・子育て伴走型応援事業」とは違い、「おむつ定期便」は継続的な取り組みであるため、私は、こちらも実行するべきではないかと考えています。

「おむつ定期便」とは、研修を受けた見守り支援員である配達員が、赤ちゃんと保護者と会って紙おむつなどの子育て用品を毎月無料で届け、子育ての悩みや困りごとを聞き、相談内容に応じて、市の子育てサービスや子育て関連施設を紹介し、保護者と市の連携をはかります。対象は生後3ヶ月から満1歳の誕生月までで、子育て用品の内容は、毎月3000円相当の紙おむつや粉ミルクなどの子育て用品です。

この事業は、配達に合わせて赤ちゃんと保護者の見守りを目的としているので、見守り支援員と対面し受け取ることが必要となります。これは、平成31年3月19日に内閣府が児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議で、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」が決定され、その中で、保護者が乳児全戸訪問事業や養育支援訪問事業等に拒否的である場合等に、訪問と併せて子育てに役立つプレゼントを配布するなどにより、保護者が支援を受け入れやすくする取組を進める、としているものと整合するものです。

そこで、質問項目1、「おむつ定期便を実行するべき」ではないでしょうか。現状想定される予算額も含めて、執行部の見解を求めます。

次に、2つ目です。

現状の筑紫野市の子ども医療制度は、3歳未満は、入院・通院は自己負担がなく無料です。3歳~就学前は、入院1日あたり500円で、1月あたり最大3,500円が限度で、通院は1月あたり600円が限度です。小学生は、入院については入院1日あたり500円で、1月あたり最大3,500円が限度で、通院は1月あたり1,200円が限度です。中学生については、入院1日あたり500円で、1月あたり最大3,500円が限度で、通院は1月あたり1,600円が限度です。これはいずれも1医療機関ごとに負担し、薬局での負担はありません。

福岡市は、18歳まで1医療機関あたり通院の限度を1月500円、入院についても自己負担なしで無料とする対象を中学生から18歳まで拡大することを現在検討しています。

筑紫野市は周辺市に足並みを揃えるのではなく、さらにその先を行くべきではないでしょうか。

そこで、質問項目2、通院・入院ともに所得制限なしで「18歳まで子ども医療費を完全無償化するべき」ではないでしょうか。現状想定される予算額も含めて、執行部の見解を求めます。

次に3つ目です。

現状ですが、保育料は、生活保護法による被保護世帯などや市民税非課税世帯については無償化されており、それ以外の所得の世帯は3歳未満までが所得に応じた保育料を支払い、3歳以上の子どもは無償化されています。

現在、福岡市は、第二子以降の保育料を所得に関わらず完全無償化する方向で検討しています。

そこで、質問項目3、市の「第二子以降保育無償化」の検討状況についてお尋ねします。現状想定される予算額も含めて、執行部の見解を求めます。

次に4つ目です。これは、令和3年9月議会で取り上げましたが、新市長就任に伴い、期待を込めて再度質問いたします。

子どもの貧困対策に関する大綱の中で、生活困窮世帯等への学習支援として、生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもを対象に、生活困窮者自立支援法に基づき、子どもの学習・生活支援事業を実施し、学習支援や進路選択に関する相談等の支援を行うとあります。

少々古いですが、2016年に行われたNPO法人さいたまユースサポートネットの調査によると、この事業は委託での実施が約7割で、委託先としては、NPO法人など民間団体が中心で、実施しない最大の理由として「地域に実施できる団体や人がいない」が6割強となっています。そして、実施自治体の約7割が「生活保護受給世帯」を学習支援の対象としており、中学1~3年生を対象に実施している自治体が約7割です。対象世帯が全て参加しないのは、学ぶことへのあきらめが子ども、親の双方に見られるとのことです。

次に、課題ですが、市内の生活保護世帯で、親は病気で働けず、その子どもは小学校の低学年から不登校で、適応指導教室にも通えず、当然フリースクールに通うお金もないので、高学年になっても家にずっと一人でいるケースもあります。このようなケースでは、憲法第26条に基づく子どもの学習権が保障されていないとも言えるので、どうにかならないものかと思います。憲法の理念を活かす市政運営が必要だと私は考えます。

そして、この事業は、既に福岡県、そして17の市で実施されており、周辺では春日市と朝倉市は直営、那珂川市は委託するという形で行われています。

以前の質問への答弁は、「対象者を生活困窮世帯に限定し実施をするには、人権的配慮や交通手段の確保など課題を解決していく必要があります。このようなことから、子どもの貧困対策推進計画の策定及び学習支援などの対策事業につきましては、専門部会において情報収集や課題の把握を行い、効果的な事業の推進について研究をしてまいります。」というものでした。

児童福祉事業の実績もあるNPO法人がこの事業について興味を持っているという話も聞いています。そこで改めて事業の検討状況についてお尋ねします。

そこで、質問項目4、「生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習支援事業」を実施するべきではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

次に5つ目です。

現状ですが、2月22日付の農業新聞の調査によると、小・中学校の給食を実施する全国約1600市区町村の3割が、2022年度に給食費を無償化しています。臨時交付金を活用したものが多いですが、交付金が切れる2023年度からは自主財源で無償化する自治体もあり、助成の動きが加速化しています。小中とも通年などで無償化した市町村は全都道府県で451に上り人口は数千から5万前後が大半ですが、20万規模の自治体もあります。

そこで、質問項目5、市の所得制限なしの「給食無償化」について現状想定される予算額も含めて、執行部の見解を求めます。

(1)健康福祉部長 答弁

初めに、おむつ定期便についてですが、実施自治体では、民間事業者による毎月の宅配を通じて、支援体制の強化に取り組まれています。本市において、同様の事業を月額1,500円相当の現物給付で行った場合、おむつ代を含めた委託料のみで年額約2,700万円の費用を要すると思われます。

乳児期の親子の悩みや不安は、成長・発達具合や、家庭の状況等に大きく影響を受けることから、個に寄り添った継続的・包括的な支援が望ましいと考えています。そのため、本市では、今年2月に開始した出産・子育て伴走型応援事業を窓口として、すべての妊産婦へ継続的にアプローチしていくとともに、既存事業の拡充や利用しやすいサービス内容の検討、関係機関や地域ボランティア等との協働に努め、乳児期の親子の支援体制の強化を図ってまいります。

(2)健康福祉部長 答弁

次に、18歳までの子ども医療費完全無償化についてですが、筑紫野市の子ども医療費支給事業は、県の助成事業を基準としながら、市独自に対象年齢の拡大や所得制限の撤廃を行ってまいりました。

18歳までを完全無償化にした場合、新たに年間約1億5千万円の予算が生じると推計しており、慎重に検討する必要があります。このため、更なる制度の拡充については、近隣市の動向を注視するとともに、国・県に対して自治体間での格差のない新たな医療費助成制度の創設を引き続き要望してまいります。

(3)健康福祉部長 答弁

次に第二子以降保育料無償化の検討状況についてですが、現在認可保育所の保育料については、国の制度に基づき、3歳児クラス以上の児童及び0から2歳児クラスの児童で非課税世帯等は無償、所得状況などの要件はありますが、多子世帯の負担軽減のため第二子の児童は半額、第三子以降の児童については無償としております。令和4年度の第二子以降の児童の徴収する保育料の年額はおよそ一億一千七百万円となっております。

現時点において保護者負担の更なる軽減について実施予定はありませんが、今後、国や近隣市の動向に注視してまいります。

(4)健康福祉部長 答弁

次に、生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習支援事業についてですが、人権的配慮が必要となることから、対象者への周知方法も含め、先進地の調査を行うとともに、本市における学習支援の現状にあった支援が行えるよう、関係各課と連携しながら検討してまいります。

(5)教育部長 答弁

給食無償化についての現状と市の見解についてですが、学校給食を運営するための経費の負担は、学校給食法及び同法施行令に基づき、施設及び設備に関する経費や人件費については学校の設置者が負担し、それ以外の食材料費や光熱水費等については、児童又は生徒の保護者が負担すると規定されています。

本市におきましては、保護者の負担軽減を図るため食材料費のみを学校給食費としてご負担いただいております。

学校給食費の無償化に伴い必要とされる予算額については、年間小学校で約3億2千万円、中学校で約1億8千万円、合計で毎年約5億円の経常経費が見込まれます。

本市におきましては、学校給食法に規定される受益者負担の観点から、現時点において学校給食費を無償化することは考えておりません。

2023(令和5)年3月議会一般質問「地域包括ケアシステムの充実について」

まず、1つ目です。

現状ですが、筑紫野市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画では、令和5年度中に、「24時間定期巡回・随時対応型訪問介護・看護事業」の実施事業者の募集をすることになっています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。また、サービスの提供にあたって、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。この制度は地域包括ケアシステムの要とも言われ2012年から始まっています。

具体的には、通常の訪問介護は1日1、2回と1回あたり30分から1時間単位でサービスが提供されていますが、この定期巡回サービスは、1日に何度もヘルパーや看護師が自宅を訪れ、短い時間でケアを行います。

NHKの報道を引用する形で紹介します。

83歳の男性は、今、「24時間定期巡回・随時対応型訪問介護・看護事業」を利用しています。自宅に毎日5回、ヘルパーや看護師が訪れます。男性は、おととし、かぜをこじらせて入院したのをきっかけに寝たきりの状態になりました。76歳の妻は、自分も腰痛があるため、施設に入れるしかないと考えていたとき、サービスの利用を勧められました。

1日の最初の訪問は朝7時。ヘルパーがおむつを交換し、着替えを手伝い、食事のために体を起こします。 午前10時には、週に2回、看護師が訪れます。体調をチェックし、体をほぐすリハビリをします。その後も、正午、午後3時、午後6時半にヘルパーが訪問。おむつを交換し、体を起こします。滞在時間はおよそ10 分。食事の世話は妻ができるため、おむつ交換など必要なケアが終われば、ヘルパーはすぐに引き上げます。1日に何度も体を起こしてもらうことで、男性は長い時間座れるようになり、車いすでの外出も可能になりました。

夜間などに何かあったときには、事業所に連絡すると対応してくれるため、妻は安心して自宅で介護が続けられると言います。短い時間で必要なケアを1日に何回も受けられます。自宅でも施設と同じような、きめ細かい介護を受けることができるのです。介護をしている人たちは、このサービスによって、お年寄りが自宅で生活を続けられる可能性が広がったと実感しています。

事業者の方は、「1日に1回ではなく、何回も必要なところにケアが提供されるということで、生活のリズム、利用者の生活のリズムに合わせたサービスを提供できると思っています」と話しています。

引用は以上ですが、私はこのNHKの報道、サービスがとても良かったので数年前ですが非常に印象に残っています。最大の問題は、事業所側の採算を取るのが難しいことです。移動距離が長いと効率が悪く、ガソリン代の負担も重くなります。また、対応できるヘルパーも足りません。

最新の現状ですが、2月6日付の福祉新聞で、厚生労働省が2月1日に公表した「介護事業経営概況調査」によると2021年度の全介護保険サービスの平均収支差率、これはコロナなどの補助金を含めた収入と支出の差ですが、これが前年度費0.9%減の3.0%とコロナ禍で介護施設の経営が悪化しています。そして、サービス別に見ると収入に対する人件費の割合は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業が78・5%と最も高くなっています。

そして、筑紫野市においても、令和4年度もこの事業の実施事業者を募集しましたが、応募がありませんでした。これはやはり安定した経営をするにあたって、人件費の高さが最大の課題になっていることが、参入につながらない理由かと思われます。

県の福岡県介護施設等整備事業は、介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う補助金ですが、それだけでは運営を継続するには不十分ですので、経営が安定するよう、例えばガソリン代の補助や現在保育士の人材確保事業で行っているような家賃補助を介護職員に行うような市独自の制度を検討するべきではないでしょうか。

そこで質問項目1、「24時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の実施事業者に助成するべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

次に2つ目です。

地域包括ケアとは、医療や介護が必要な状態になっても、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した生活を続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保されるという考え方のことです。そして、地域包括ケアシステムの推進を担う役割として、生活支援コーディネーターは、高齢者の生活支援・介護予防の体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援及び介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者のことです。別名「地域支え合い推進員」とも言います。

第1層の規模は市全体で国から委託費は800万円、第2層の規模は中学校区域で委託費は400万円。第3層の規模は町内会規模で生活支援サービス事業の主体となっています。生活支援コーディネーターには6つの役割があります。①地域のニーズと資源の見える化、問題提起を行います。具体的には、地域の社会資源を見える化、ワークショップを行って地域のニーズを把握して、協議体にプレゼンテーションをして問題提起を行って、解決方法を探すことをします。②地縁組織など多様な主体への協力依頼など働きかけをします。具体的には、ニーズ調査の協力依頼や実施を行います。③関係者のネットワーク化をします。例えば、協議体のニーズ調査をもとに、活動開始の提案を行う活動に必要なメンバーに参加してもらい、ネットワークをつなぎます。④目指す地域の姿、方針の共有し、意識の統一をします。例えば、目標設定、活動内容、活動計画を共同で作成し、協議体で地域住民へ説明し同意を得ていきます。⑤生活支援の担い手の要請やサービスの開発を行います。定期的なサポーターの養成、サポーター定例会の実施、書類作成支援や保険や補助金団体立ち上げ支援、マッチングシステムの構築して同意を得ていきます。⑥ニーズとサービスのマッチングで、定期的にニーズ調査実施、口コミで困りごとを抱えるひとを見つけ、サービスを提供します。

現状ですが、市には社協に委託する形で生活支援コーディネーターを1人配置していますが、全く人が足りない状況です。筑紫南コミュニティは進んでいて、たすけ愛・みなみという高齢者の日常生活支援を行っており、毎日の暮らしの中でのちょっとした「困りごと」を会員相互で解決する活動です。こういったものを市全域に拡大させるためには生活支援コーディネーターの増員が必要で、あと2、3人は増員するべきです。

そこで質問項目2、「生活支援コーディネーターを増員するべき」ではないでしょうか。執行部の見解を求めます。

(健康福祉部長 答弁)

初めに、24時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施事業者への助成についてですが、現在、市内には、実施事業者はなく、定期的に公募をおこなっています。本市としましては、なるべく多くの高齢者が、在宅生活を継続するために、必要なサービスと考えております。まずは、近隣自治体にて運営する事業所等へ調査をおこない、参入するための課題を精査してまいりたいと考えております。

次に、生活支援コーディネーターの増員についてですが、本市は、平成29年度より生活支援コーディネーターを配置し、各コミュニティ運営協議会をはじめとした関係団体と地域での支え合い活動について協議し、市職員とともに、地域包括ケアシステムの土台づくりに取り組んでまいりました。今後、地域での支え合いを推進するために、担い手育成と、高齢者の生活支援についてニーズの把握を行う予定にしており、その結果を踏まえて、生活支援コーディネーターの配置数について検討してまいります。

筑紫野市長選挙2023における段下季一郎の対応について

1.立憲民主党第5区総支部の自主投票について

まず、立憲民主党福岡第5区総支部は筑紫野市長選において、元議員等含めて、可能な限り独自候補を擁立する努力をしました。しかし、候補者を擁立する事ができませんでした。

この点については、支援して下さっている皆様に対して心苦しい気持ちです。力不足で申し訳ありません。

また、「段下立て」と言って下さった方もいましたが、私を一番よく知る師匠の辻本美恵子市議や堤かなめ衆議院議員いわく、私は1期目で「認知度や経験はまだまだ」という評価です。コロナ後遺症治療もしており体調も万全でなくとても無理な状況です。

今回、立憲民主党の支持組織である働く仲間の集まり、労働組合の「連合福岡筑紫・朝倉地協」は、平井一三候補を推薦することになりました。そして、立憲民主党は、私と他の県議や市議と対応が分かれ、自主投票となりました。

私は、熟慮の結果、今回は党派を超えて、個人として平井一三候補を支持します。

平井さんは、後述の「福祉や教育の政策の遅れ」について、私の話に真摯に丁寧に耳を傾けてくださいました。そして、福祉と教育を最重点政策として、政策の遅れを取り戻し「子育て支援」、「スポーツによる健康づくり」、「環境」に力を入れると言われました。以上が支持する理由です。

2.ふじた陽三市長不信任の理由について

(1)福祉や教育の政策の遅れ

ふじた陽三市長(80歳、2月で81歳)になってから、周辺市で当たり前に行われている事業が行われておらず、遅れており、「福祉や教育の政策の遅れ」は深刻です。

例えば、待機児童、母子保健アプリ(未導入)、産後ケア(8年遅れ)、アピアランスケア(がん患者の外見ケア)、小中学校のタブレット授業(ICT支援員不足や学習支援アプリがない)、不登校支援、生活困窮家庭の子どもの学習支援(未実施)、引きこもり支援(10年遅れ)、コミセンごとに「地域支え合い推進員」がいない、24時間「定期巡回・随時対応型訪問介護・看護事業」を募集しても応募する事業者がいない、災害時の避難計画の策定やインフラ整備の遅れなど気づいただけで10以上の事業が行われていなかったり、遅れていたりします。新人議員である私が気付くぐらいなので、職員はそれ以上だと考えられます。

(2)市民の意見を聴かない

また、市長は市内約100ヶ所以上で行った移動市長室の多くで、市民から事前に受け付けた質問以外は受け付けない、当日決められた質問のやり取り以外の対応をしないなど、極めて強権的です。参加した市民の方から「やらせじゃないか」とたくさんの苦情の声が私に寄せられました。

(3)創造的な労働環境の整備ができていない

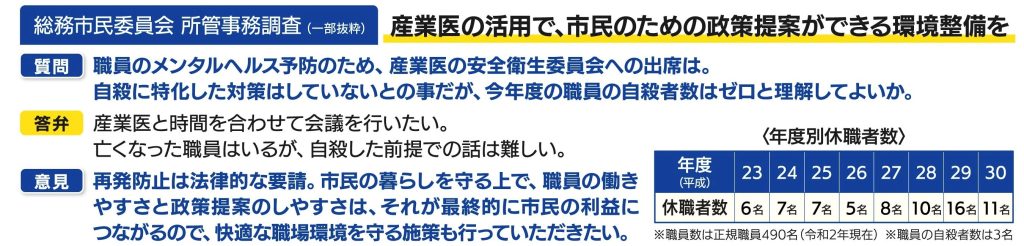

労働環境の整備も必要です。2019年9月議会の総務市民常任委員会でも指摘しましたが、職員のメンタルヘルス予防のため、産業医の安全衛生委員会の出席や自殺に特化した対策はしておらず、市からは「職員が自殺した前提での話は難しい。産業医と時間を合わせて会議を行いたい。」との回答があっています。産業医の面接指導等も不十分だったため、対策が必要です。うつ病の職員は毎年10名程度発生、産休・育休で抜ける職員の穴埋めが足りないので50〜60名少ない人数で市役所業務が回らないため、福祉や教育の遅れなど市民にしわ寄せがいっているのが現状です。やっと最近中途採用で人員を数名確保したばかりです。

そもそも、市民の意見を聞かない市長が、職員の意見を聞くでしょうか?市政の停滞は深刻です。

(4)支持者からの声

私は、2019年統一地方選時の街頭演説も、「上からの権力的で、市民の声を聞かない市政が行われている。市民の声に基づくまっとうな政治に転換する」と訴えてたので、私はふじた陽三市長不信任でブレずに一貫しています。支援者の方の多くもふじた陽三市長を支持していません。

このような現状を知りながら、ふじた陽三市長を支持することは、私を応援してくださった市民の方への重大な裏切りだと私は考えます。したがって、私は、ふじた陽三市長は支持しません。不信任です。今期をもって引退するべきだと考えます。今期でふじた陽三市長は引退すると見ていたので、直接的な批判は控え、政策提案に努めていました。

3.その他候補(泡沫)について

もう1人、過去に民主党を除籍され、最近つばさの党(党代表がNHK党幹事長で、諸派党構想でNHK党と連携)を離党した「浜武しんいち」氏が立候補してますが、論外です。そのような党に所属していた人は市政について真剣に考えていないと言わざるを得ず、絶対に投票してはいけません。

「職員の勉強が足りない」など上から目線の発言はネット記事等で報道されていますが、職員の専門性は高いですし、「現場の意見を市長が聞いてくれないのが問題である」ということを理解していません。氏はYouTube の立候補会見でマスコミの方からも言われていましたが、「何を言っているのかわからない」と言われるような人です。同僚議員や職員の評価も似たようなものです。

また、「御笠自治会バスでオンデマンド型が行われている」との事実誤認のチラシや、フィンランドを参考にすると言いながら「20人の少人数学級」を否定する論理矛盾を初め、市の課題について、基本的な事実認識に誤りが多くあり、その対策も的外れで、およそ市政を任せられないのは明らかです。

私は高校時代、氏の経営する塾の元生徒で、20代半ばまでの10年程度氏の政治活動を見てきましたが、政策・人柄共に全く支持することはできません。若かったとはいえ、氏を支持していたことは人生の汚点で恥ずかしい限りです。

4.最後に

今回の筑紫野市長選挙は、「筑紫野市の10年後の未来を決める」選挙です。福祉や教育の遅れを取り戻す、市政を変える新しいリーダーが必要です。

今回は、「ふじた陽三」候補と「平井一三」候補の事実上の一騎討ちです。地方自治体の課題は、党派は関係がありません。党派を超えて、一致団結して反・ふじた陽三市長でたたかわなければなりません。

投票は「ベター(より良い)」な選択をし、「ワースト(最悪)」を避けなければなりません。

私は、今回は、福祉や教育を最重点政策としている「平井一三」候補を個人として支持します。これからも非自民の立場は変わりませんが、「福祉のまち、筑紫野」を実現するべく、ブレずに筋を通し、選挙結果にかかわらず是々非々で市長には臨みます。

筑紫野市の有権者の皆さま、投票に行きましょう。筑紫野市を変えるのはあなたです。

以上